Shop

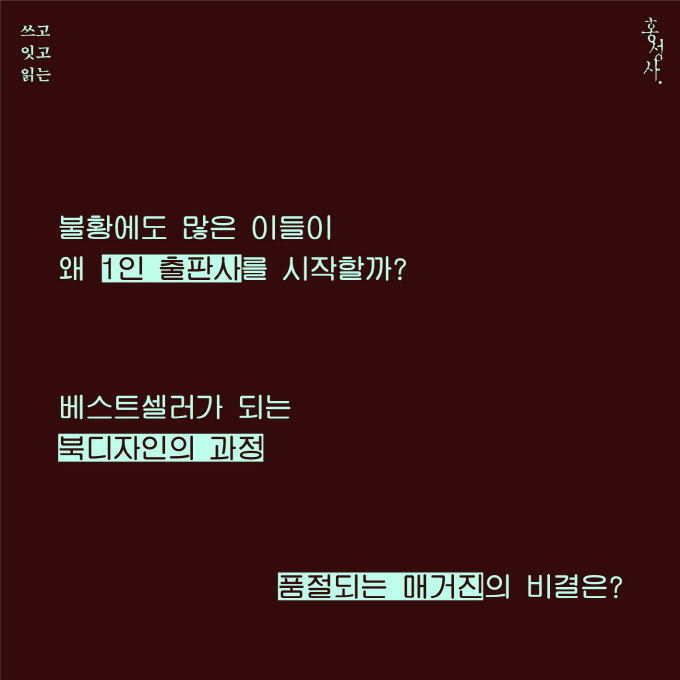

불황에도 많은 이들이 왜 1인 출판사를 시작할까?

베스트셀러가 되는 북디자인의 과정

품절되는 매거진의 비결은?

그래도 종이책만 한 게 없지

이 플랫폼은 어때?

요즘 독자가 원하는 콘텐츠는?

한 작은 책방에 어쩐지 닮은 분위기의 사람들이 모여든다. ‘책’이라는 타입. 책을 더 잘 쓰고 잘 읽고 잘 만들기 위해 모인 이들이다. 그곳에서 그들이 나눈‘쓰고 잇고 읽는’이라는 고상한 창작 이야기가 책으로 출간되었다. 낭만과 현실 사이의 아슬아슬한 줄타기 1인 출판의 생애, 애독자들의 꾸준한 지지의 비결 감성 라이프 매거진, 섬세의 끝판왕 활자 디자인, 긴장감 넘치는 아트 디렉터와 묘하디묘한 북디자이너의 영역, 책과 신문을 결합한 저널리즘까지 다양한 콘텐츠의 이야기가 담겨 있다.

최애 폰트 산돌 ‘정체’의 제작을 이끈 심우진 소장

디자인의 유니크 석윤이 디자이너

불황에 역행하는 〈어라운드〉 김이경 편집장

…

사람과 사람의 소통을 잇는 콘텐츠 이야기

이렇게 솔직해도 될까? 《쓰고 잇고 읽는》은 현재 주목받고 있는 온오프라인의 책, 매거진(저널)의 기획부터 브랜딩, 디자인, 에디팅의 과정을 리얼하게 전한다. 도서출판 사이드웨이의 박성열 대표가 들려주는 1인 출판사의 생존법, 독자의 마음을 읽는 매거진 〈어라운드〉의 김이경 편집장, 트렌드가 되는 석윤이와 김진성의 북디자인, 활자의 과현미(過現未)를 잇는 심우진 산돌 연구소장, 미디어와 콘텐츠의 새 영역을 만드는 북저널리즘의 이연대 대표가 말한다.

_〈홀로 출판사를 꾸려 간다는 것〉 p. 28

〈어라운드〉를 만들기 위해 모인 사람들은 주변을 둘러보며 무언가를 찾아오기 시작했어요. 아주 특별한 건 아니었어요. 이미 우리 주변에 있었지만 미처 알지 못했던 아주 작은 부분이었죠. 우리끼리 신이 났고 즐겁게 책을 만들었습니다. 그렇게 혼을 바친 책이 마무리되고 인쇄소로 넘어가고 나니 이 책을 알려야겠다는 생각이 번뜩이더라고요. 아무리 열심히 만든 책도 독자가 없다면 의미가 없으니까요. 저는 열심히 만든 책이 최대한 많은 사람에게 읽히기를 바랐어요. 우리랑 비슷한 취향을 가진 사람을 찾고 싶었죠. 분명 같이 좋아해 줄 사람이 있다고 믿었거든요.

_〈어라운드에서 만들어 가는 취향〉 p. 55

중요한 것은 작가가 쓰고 편집자가 의도한 텍스트에는 저마다의 고유한 파동, 고유한 파장이 있다는 것입니다. (파동이나 파장을 의미나 메시지라고 해석하면 이해하기 쉬울까요?) 그리고 북디자이너는 그 파장을 ‘문자’라는 입자들의 배열로 시각화하는 역할을 담당한다는 점입니다. 따라서 북디자이너는 컴퓨터로 문서를 디자인하기에 앞서 자신에게 주어진 텍스트의 파장을 세심하게 분석하고 거기에 걸맞는 형태를 (때로는 의도적으로 걸맞지 않은 형태를) 찾아 문자의 배열로 표현해야 합니다.

_〈입자와 파동〉 p. 106

북디자이너로 불리는 것도 아니고 어떤 ‘디자이너’로 불리기 원하는 것이 아닌, 나는 그냥 ‘이미지를 만드는 사람’이 되고 싶었던 것이다. 순수하게 이미지를 위한 열정. 주제를 던져 주면 그걸 잘 표현하고 싶은 욕망. 그리고 보는 사람들에게 감동을 주고 싶었다.

_〈작은 캔버스, 그래픽을 만나다〉 p. 118

시대를 대표하는 본문 활자는 있지만 대물림할 만큼의 한글 활자는 아직 없다. 지금 당장 뛰어들어도 여유치 않다. 종이책의 시대가, 연필 자국이 손에 패일 때까지 필기하던 향수를 지닌 독자가, 어려서 붓과 먹과 손글씨에 익숙한 환경에서 자란 세대가 모여서 당대의 감수성으로 만들어 낼 수 있는 것이 있다.

_〈“닭이 먼저인가, 달걀이 먼저인가”를 엿듣는 병아리의 마음〉 p. 185

현재 저희는 손바닥만 한 크기의 종이책을 내고 있는데요. 한 가지 형태만을 고집하지는 않습니다. 콘텐츠가 내용물이라면, 그걸 담는 그릇인 컨테이너를 최대한 다양하게 가져가려고 합니다. 〈Mono.Kultur〉라는 독일의 인터뷰 매거진이 있습니다. 호마다 판형이 다른데요. 어떤 것은 손바닥만 하고, 어떤 것은 책을 넘기는 부분이 봉해져 있고, 어떤 것은 펼치면 전지 사이즈가 됩니다. 저희 역시 콘텐츠에 최적인 컨테이너를 찾고자 합니다. 그 컨테이너는 종이책이 될 수도 있고, 브로슈어가 될 수도 있고, 타블로이드가 될 수도 있고, 엽서가 될 수도 있습니다. 디지털 역시 콘텐츠를 담는 좋은 그릇 중 하나라는 생각입니다.

_〈깊이와 시의성을 담은 콘텐츠〉 pp. 221~224

[section 1. 쓰고]

홀로 출판사를 꾸려 간다는 것_박성열 사이드웨이 대표

어라운드에서 만들어 가는 취향_김이경 어라운드 편집장

[section 2. 잇고]

입자와 파동_김진성 디자이너

작은 캔버스, 그래픽을 만나다_석윤이 디자이너

[section 3. 읽는]

“닭이 먼저인가, 달걀이 먼저인가”를 엿듣는 병아리의 마음_심우진 산돌 연구소장

깊이와 시의성을 담은 콘텐츠_이연대 북저널리즘 대표

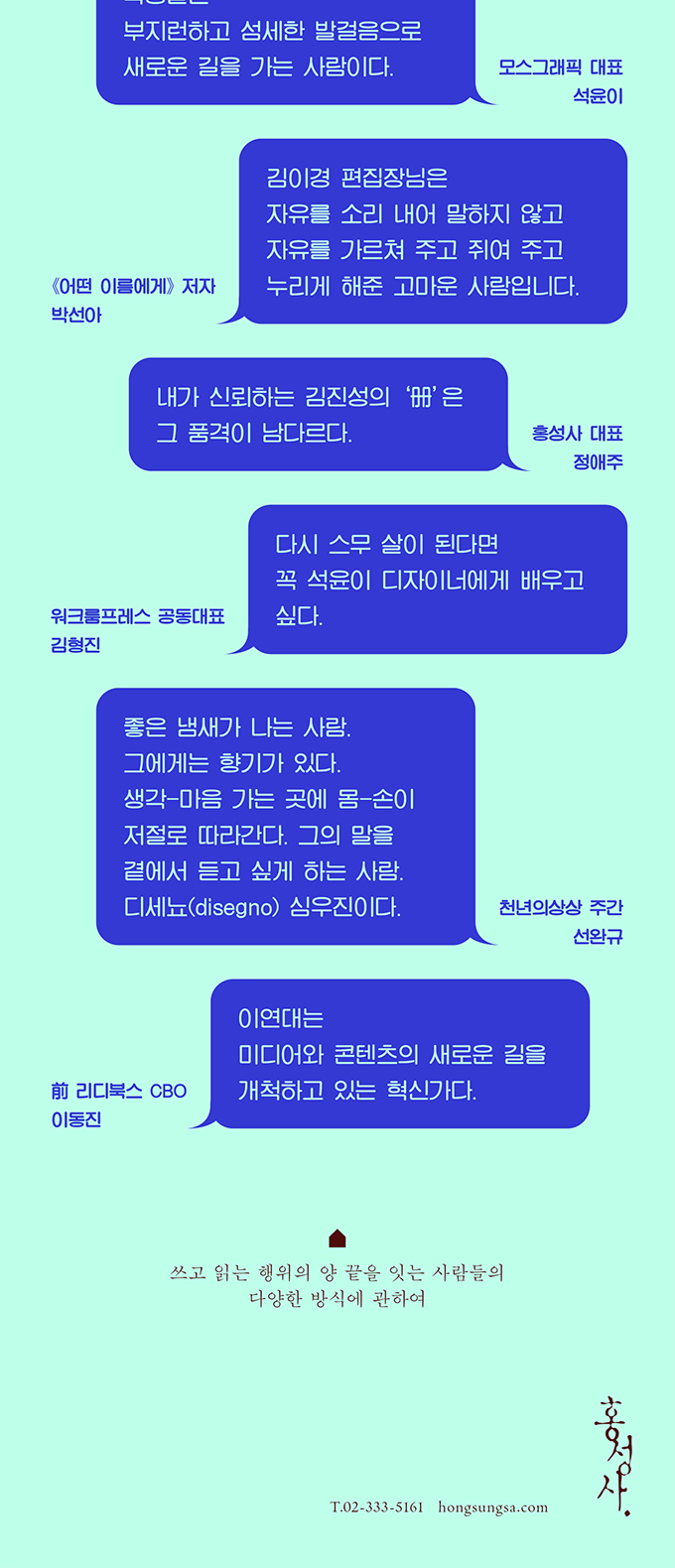

_모스그래픽 대표 석윤이

김이경 편집장님은 자유를 소리 내어 말하지 않고 자유를 가르쳐 주고 쥐여 주고 누리게 해준 고마운 사람입니다.

_《어떤 이름에게》 저자 박선아

내가 신뢰하는 김진성의 ‘冊’은 그 품격이 남다르다.

_홍성사 대표 정애주

다시 스무 살이 된다면 꼭 석윤이 디자이너에게 배우고 싶다.

_워크룸프레스 공동대표 김형진

좋은 냄새가 나는 사람. 그에게는 향기가 있다. 생각-마음 가는 곳에 몸-손이 저절로 따라간다. 그의 말을 곁에서 듣고 싶게 하는 사람. 디세뇨(disegno) 심우진이다.

_천년의상상 주간 선완규

이연대는 미디어와 콘텐츠의 새로운 길을 개척하고 있는 혁신가다.

_전 리디북스 CBO 이동진

북디자이너로 시작해 ‘플레이그라운드’라는 1인 출판사를 거쳐 매거진 〈AROUND〉, 〈WEE〉를 발행하는 회사 ‘어라운드’의 대표이자 편집장을 맡고 있다. 잡지 외에 단행본과 브랜드 작업을 통해서도 콘텐츠를 활발하게 만들어 가고 있다. 단단한 가치를 가진 사람들의 이야기를 전하며 몸도 마음도 건강한 삶을 꿈꾼다.

김진성

북디자이너. 〈정본 C. S. 루이스 클래식 시리즈〉, 《로마와 그리스도교》(이상 홍성사) 등의 책을 디자인했다. 취미가 무어냐는 질문에 ‘서점 산책’이라 답할 만큼 책을 좋아하는 책바보다. 또한 딸바보이기도 해서 둘을 한데 엮어 《어린이를 위한 작은 푸가》라는 책을 짓고 만들었다.

박성열

도서출판 사이드웨이를 운영하고 있다. 대학에서 사회학을 전공했고, 잡지사와 서점과 출판사 등에서 경력을 쌓은 뒤 회사를 창업했다. 사람들이 품고 있는 이야기를 한 권의 책으로 빚어내는 일에

오매불망 힘을 쏟는 중이다. 《왕좌의 게임》과 《모던패밀리》, 앤드루 솔로몬과 안톤 체호프, 그리고 악동뮤지션의 충성스러운 팬이다.

석윤이

열린책들과 미메시스에서 디자인 팀장으로 일했다. 다양한 출판사의 시리즈아이덴티티 디자인을 했으며, 다수의 수상 경력이 있다. 북디자인과 그래픽디자이너로 활동, 모스그래픽을 운영하며 즐거운 그래픽을 담은 물건을 만드는 작업을 하고 있다. 대학에 출강 중이다.

심우진

타입 디렉터, 그래픽 디자이너. 서울의 정병규출판디자인과 도쿄의 (주)토다사무소에서 북디자이너로 근무했다. 저서로 《찾기 쉬운 인디자인 사전》, 《찾아보는 본문 조판 참고서》, 《섞어짜기-나만의 타이포그래피》(공저), 〈타이포그라피 교양지 히읗〉(6,7호) (공저), 《타이포그래피 사전》(공저), 발행서로 《활자 흔적-근대 한글 활자의 역사》, 번역서로 《하라 히로무와 근대 타이포그래피:

1930년대 일본의 활자 사진 인쇄》가 있으며, 타입 디렉팅 프로젝트로 산돌 정체, 그레타산스한글 등이 있다. 현재 (주)산돌 연구소장, 도서출판 물고기 대표.

이연대

미디어 스타트업 스리체어스에서 일하고 있다. ‘책처럼 깊이 있게, 뉴스처럼 빠르게’ 지금, 읽어야 할 주제를 다루는 ‘북저널리즘’을 만들고 있다.

| Weight | 1 lbs |

|---|